-

質問:タルカゴ仕掛けのパイプ天秤について2011年06月01日

「にっぽん釣りの旅」をご覧いただいた方からの質問です

ありがとうござました

「タルカゴについている天秤について」

「ナス形のオモリのような物がついていますが、その意味と効果は・・・」

「また、その天秤の改良方法を教えてください」

よく見ておられましたねー・・・・感心しました

非常によいところに気づいていただきました

そーなんです

天秤にオモリを仕込んだり

随所に改良を加えています

オモリを仕込む理由は

一番には天秤の浮力をなくすためです

このパイプ天秤は海水に浮くんです

通常は付属のスナップ付きサルカンの重みで沈みますが

タルカゴの取り付けスナップも替えていますので

沈みが遅くなります

そして、ドクロの場合はタルカゴ本体そのものの残存浮力が小さいため

パイプ天秤の比重を大きくすることで

早く、確実に下部の部分にスライドさせることを考えているわけです

こうすることで

投入→着水→コマセの放出→流し込み→回収

又はアタリ→やり取り→取り込み

と非常にリズムがよくなりました

この改良型天秤はG1タルカゴのオリジナルにも相性ばっちりです

そして、もうひとつイメージしているのが

G1タルカゴ ドクロを使った沈め釣りです

ただの沈め釣りではなくて

ある一定の棚までタルカゴ(コマセが入ったままの状態)ごと沈めていき

こちらの操作でコマセを放出させるということです

潮の流れが早い場合や

風や波などの影響を受けずに

コマセとサシエサの同調を可能にするという場合に効果があると考えています

このことはかなり前から考えてはいたんですが

最初はタルカゴ自体にオモリを加えるなどして

浮力をマイナスにしてやってみましたが

天秤が下部にスライドしないため

コマセを思うように放出することができませんでした

そこで、タルカゴの残存浮力を小さくしながらも(ドクロの誕生)

天秤の比重で引っ張らせて

タルカゴを沈める方法を思いついたのです

こうすることでイメージしたとおりに流すことに成功しました

やってみると

「なーんだそんなことか」と思うようなことですが

たったこんなことで

釣りのイメージがかなり変わるもんですねー

G1タルカゴ ドクロ

改良型天秤

このセットで大方

私のタルカゴの釣りイメージが

ほぼ完成されたように思っています

作り方は材料がそろえばいたって簡単です

松江市の天狗堂にも店主の自作で販売されています

沈め釣りの場合は

タルカゴの残存浮力や釣りのイメージによって

天秤に仕込むオモリの大きさを変えることも必要ですので

何種類か作っておく必要があります

作り方は次を参考にしてください

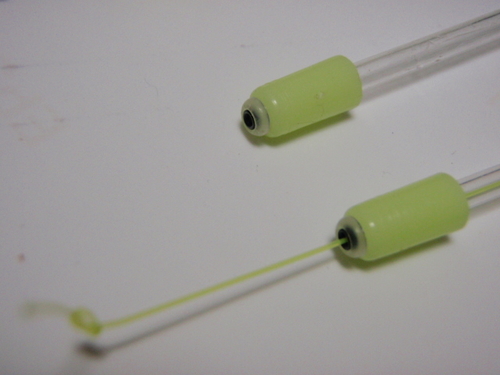

下の画像にある材料がそろえばOKです

これを部分部分に組み立てて

瞬間接着剤で固定すれば完成です

パイプ天秤は市販のものを使用していますが

各パーツごとにいったんばらします

画像はばらした状態です

長さは20号、又は25号ですが

長い方が切って調整が可能なので

そんなに値段も変わらないので長い方がよいと思います

30号というものもあります

オモリは「かめや出雲店」でたまたま目に付いたものが

内径もぴったりでした

内径の小さなものはドリルなどで大きくすればOKです

タルカゴを取り付けるスナップも

画像のものに取り替えます

取り付けた画像をご覧ください

やや下向きに角度を調整する点

ぐるぐる回らないように固定している点

ここがトラブルなく使用するためのキモとなります

いろいろ研究した結果

今のところこれが一番よいです

次にトップの部分に「ラインスイベル」を仕込む点です

これも重要なポイントです

遊動の滑りがよいことと

小さくてコンパクトなウキ止めでも確実に止まることです

天秤と一体にすることで

毎回の釣りで紛失する心配もありません

ロッドのガイドが遠投大口ガイドではないので

ウキ止めはより小さくコンパクトにすることが大切なのです

総てのタックルのトータルバランスを

ここでも考えているわけです

最近の記事

- 今週も時化ましたねー (2025.12.15)

- すっかりご無沙汰しておりました❗️ (2025.12.08)

- 爆風の中、上五島へ行って無事に帰りました (2025.11.05)

- 2025年、アユ釣り総括 (2025.10.28)

- 10月の3連休は・・・ (2025.10.20)

カテゴリー

- NEW・G1フィッシング (504)

- G1の道具箱 (5)

- Fishing質問コーナー (252)

- 釣り紀行・・・釣行紀 (293)

- 日本犬物語 (54)

- 女子野球 (165)

- 釣り情報や釣りの話題 (561)

- G1なひとりごと (505)

月別アーカイブ

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (5)

- 2025年09月 (5)

- 2025年08月 (5)

- 2025年07月 (4)

- 2025年06月 (5)

- 2025年05月 (6)

- 2025年04月 (3)

- 2025年03月 (5)

- 2025年02月 (13)

- 2025年01月 (6)

- 2024年12月 (5)

- 2024年11月 (7)

- 2024年10月 (10)

- 2024年09月 (5)

- 2024年08月 (8)

- 2024年07月 (5)

- 2024年06月 (2)

- 2024年05月 (5)

- 2024年04月 (3)

- 2024年03月 (2)

- 2024年02月 (12)

- 2024年01月 (9)

- 2023年12月 (10)

- 2023年11月 (12)

- 2023年10月 (6)

- 2023年09月 (8)

- 2023年08月 (4)

- 2023年07月 (4)

- 2023年06月 (7)

- 2023年05月 (7)

- 2023年04月 (6)

- 2023年03月 (7)

- 2023年02月 (9)

- 2023年01月 (11)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (7)

- 2022年09月 (4)

- 2022年08月 (9)

- 2022年07月 (5)

- 2022年06月 (4)

- 2022年05月 (4)

- 2022年04月 (7)

- 2022年03月 (9)

- 2022年02月 (15)

- 2022年01月 (10)

- 2021年12月 (5)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (9)

- 2021年09月 (9)

- 2021年08月 (5)

- 2021年07月 (6)

- 2021年06月 (2)

- 2021年05月 (2)

- 2021年04月 (6)

- 2021年03月 (3)

- 2021年02月 (9)

- 2021年01月 (6)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (6)

- 2020年09月 (10)

- 2020年08月 (7)

- 2020年07月 (7)

- 2020年06月 (4)

- 2020年05月 (8)

- 2020年04月 (2)

- 2020年03月 (6)

- 2020年02月 (5)

- 2020年01月 (6)

- 2019年12月 (8)

- 2019年11月 (7)

- 2019年10月 (7)

- 2019年09月 (7)

- 2019年08月 (8)

- 2019年07月 (4)

- 2019年06月 (5)

- 2019年05月 (2)

- 2019年04月 (7)

- 2019年03月 (8)

- 2019年02月 (1)

- 2019年01月 (6)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (2)

- 2018年09月 (3)

- 2018年08月 (13)

- 2018年07月 (1)

- 2018年06月 (4)

- 2018年05月 (7)

- 2018年04月 (6)

- 2018年03月 (8)

- 2018年02月 (6)

- 2018年01月 (7)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (7)

- 2017年10月 (18)

- 2017年09月 (4)

- 2017年08月 (6)

- 2017年07月 (10)

- 2017年06月 (5)

- 2017年05月 (7)

- 2017年04月 (14)

- 2017年03月 (3)

- 2017年02月 (7)

- 2017年01月 (7)

- 2016年12月 (6)

- 2016年11月 (9)

- 2016年10月 (6)

- 2016年09月 (6)

- 2016年08月 (7)

- 2016年07月 (8)

- 2016年06月 (11)

- 2016年05月 (11)

- 2016年04月 (11)

- 2016年03月 (6)

- 2016年02月 (9)

- 2016年01月 (17)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (7)

- 2015年10月 (12)

- 2015年09月 (12)

- 2015年08月 (8)

- 2015年07月 (18)

- 2015年06月 (10)

- 2015年05月 (24)

- 2015年04月 (10)

- 2015年03月 (11)

- 2015年02月 (8)

- 2015年01月 (16)

- 2014年12月 (8)

- 2014年11月 (14)

- 2014年10月 (9)

- 2014年09月 (11)

- 2014年08月 (13)

- 2014年07月 (12)

- 2014年06月 (11)

- 2014年05月 (12)

- 2014年04月 (15)

- 2014年03月 (14)

- 2014年02月 (9)

- 2014年01月 (14)

- 2013年12月 (15)

- 2013年11月 (19)

- 2013年10月 (11)

- 2013年09月 (13)

- 2013年08月 (17)

- 2013年07月 (9)

- 2013年06月 (11)

- 2013年05月 (16)

- 2013年04月 (17)

- 2013年03月 (14)

- 2013年02月 (12)

- 2013年01月 (11)

- 2012年12月 (14)

- 2012年11月 (18)

- 2012年10月 (15)

- 2012年09月 (14)

- 2012年08月 (15)

- 2012年07月 (19)

- 2012年06月 (15)

- 2012年05月 (19)

- 2012年04月 (15)

- 2012年03月 (14)

- 2012年02月 (15)

- 2012年01月 (14)

- 2011年12月 (21)

- 2011年11月 (18)

- 2011年10月 (22)

- 2011年09月 (16)

- 2011年08月 (13)

- 2011年07月 (13)

- 2011年06月 (22)

- 2011年05月 (19)

- 2011年04月 (16)

- 2011年03月 (13)

- 2011年02月 (17)

- 2011年01月 (18)

- 2010年12月 (18)

- 2010年11月 (18)

- 2010年10月 (22)

- 2010年09月 (18)

- 2010年08月 (19)

- 2010年07月 (19)

- 2010年06月 (17)

- 2010年05月 (15)

- 2010年04月 (11)

- 2010年03月 (20)

- 2010年02月 (15)

- 2010年01月 (25)

- 2009年12月 (27)

- 2009年11月 (27)

- 2009年10月 (41)

- 2009年09月 (22)

- 2009年08月 (16)

- 2009年07月 (23)

- 2009年06月 (22)

- 2009年05月 (25)

- 2009年04月 (23)

- 2009年03月 (23)

- 2009年02月 (10)

- 2009年01月 (18)

- 2008年12月 (19)

- 2008年11月 (17)

- 2008年10月 (27)

- 2008年09月 (22)

- 2008年08月 (22)

- 2008年07月 (15)

- 2008年06月 (22)

- 2008年05月 (12)

- 2008年04月 (13)

- 2008年03月 (16)

- 2008年02月 (15)

- 2008年01月 (21)

- 2007年12月 (12)