忍者釣法(竹下ウキオリジナル釣法)

付け餌が海底から浮き上がってくる「忍者釣法」 グレ・チヌ釣りの永遠のテーマの一つに「エサ盗り対策」があります。現在のトーナメントシーンでは、グレの数だけを競うのではなく、規定サイズを設けたり、引数を限定してより型の大きなグレを競うルールが多くなってきています。

そこで考え出したのが 「忍者釣法」 です。

良型グレはコマセの上層に群がるエサ取りやコッパグレの下層にいることが多いものです。そんな場合、コマセとサシエサを同じ位置からなじませていたら、狙う良型の魚に届く前にサシエサを盗られるハメになってしまいます。

そこで良型のグレの層にいかにしてサシエサを送り届けるかがテーマなのです。しかもグレ釣りの基本であるコマセとの同調、適度な仕掛けの張りもイメージしなければなりません。

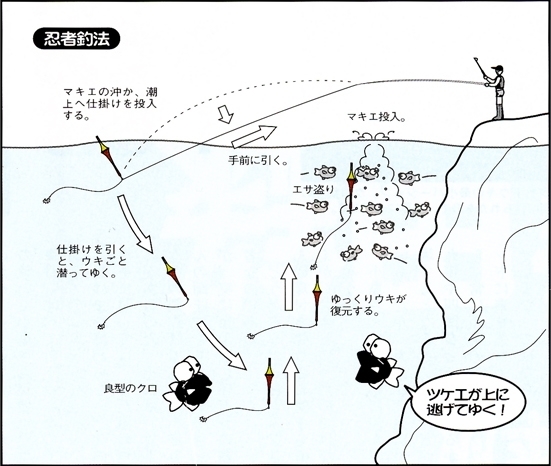

忍者釣法とは、サシエサを上から落とし込むという常識を大きく覆した釣り方です。手順を説明すると次のようになります。

- 狙う場所へコマセを数杯投入します。

- 仕掛けをその沖に投入します。

- 道糸をゆっくりと引きながらウキを沈めていきます。

- 仕掛けがコマセの下に潜り込んだら道糸を送り込みテンションを緩めます。

- コマセを追い打ちします。

まず、エサ盗りの層を沖の方でクリアーしておいて、一気にその下にいる良型のグレやチヌを狙い打つのです。

これはただエサ盗りの層をクリアーするだけではなく、ウキがゆっくり復元するとき、当然の理屈でウキは上へ、アシエサは下へ向かっていきます。したがって相互に引っ張り合い、速くサシエサをなじませることができるのです。

仕掛けを速くなじませる場合は、重たいガン玉を使えば簡単ですが、食い渋る魚には敬遠されてしまいがちです。さらにウキとサシエサが引っ張り合うことにより、絶妙な張りができて食い渋る魚に口を使わせる微妙な誘いを演出することができるのです。

残存浮力の少ない管付きウキならどのウキにもできそうな芸当ですが、ここで重要なのはボディーの形状です。竹下ウキは、そろばんの珠のようなボディー形状だからこそ、深く潜らせることができ、次にウキをゆっくり復元させることができるのです。

復元するスピードがゆっくりの方がコマセとサシエサを長らく同調させることができます。仕掛けを引っ張ってウキを沈ませるときのテンションのかけ具合は、状況によって非常に微妙なものです。

一定のスピードで巻いたのではうまくいかないものですから、それをマスターするには、ある程度の慣れも必要になってきます。